Un des moments les plus brillants du colloque du 22/02/2025, consacré au thème « Médecine et peinture », fut sans nul doute la communication de Jacqueline Vons, dont l’intitulé suscitait déjà la curiosité : « Le médecin Anatole Félix Ledouble (1848-1913) et les leçons d’anatomie dans l’art pictural».

Entre donc en scène un professeur d’anatomie de la faculté de Tours, connu pour ses « Traités des variations anatomiques ». En 2013, la faculté et la bibliothèque de médecine de Tours se portent acquéreurs de documents et manuscrits de Ledouble.

Il reviendra à Jacqueline Vons d’explorer ce fonds au sein duquel elle repère une liasse de 21 feuillets manuscrits identifiés comme « leçons d’anatomie ». Il s’agit de commentaires de tableaux peints ayant en commun la représentation des dites leçons, dus au pinceau de peintres hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles. Ledouble en vit la plupart lors d’un voyage à Amsterdam et s’inspira de la lecture d’un ouvrage de Paul Triaire1. Ce sont ces annotations que présente Jacqueline Vons.

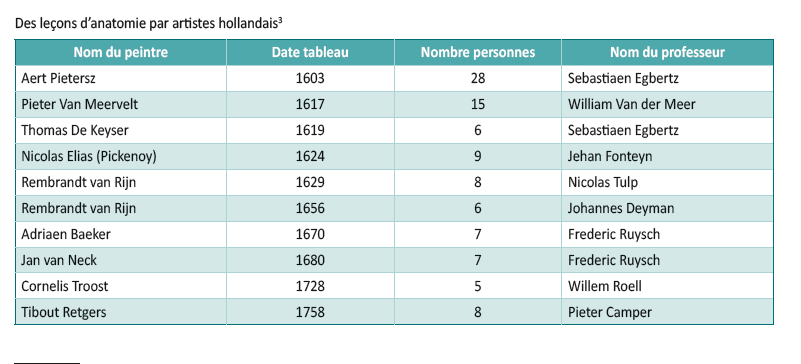

L’espace disponible dans la présente revue rend impossible la reproduction de l’ensemble ; aussi avons-nous choisi de l’exposer sous forme de tableau et d’y adjoindre la comparaison de deux d’entre eux : le plus ancien et le plus récent. Notre but est d’objectiver l’évolution picturale du genre entre 1603 et 1728 et de justifier ou non une éventuelle décadence.

Le lecteur désireux de lire l’étude complète pourra consulter l’article de Jacqueline Vons : « Les leçons d’anatomie dans la peinture hollandaise des XVIIe et XVIIIe siècles, commentées par le médecin Anatole-Félix Ledouble », dans « Carnets d’histoire de la médecine », 2024, n°04, p.8-352.

1* Avec l’accord de Jacqueline Vons

2.« Paul Triaire, « Les leçons d’anatomie et les peintres hollandais aux XVIe et XVIIe siècles », 1892.

3. Accessible à : http://med.univ-tours.fr/version-française/la-faculté/vie-de-la-faculte/histoire/les-carnets-dhistoire-de-la-medecine

3 D’autres peintres hollandais peignirent le même sujet durant la même période et dans d’autres villes (Leyden, Delft)

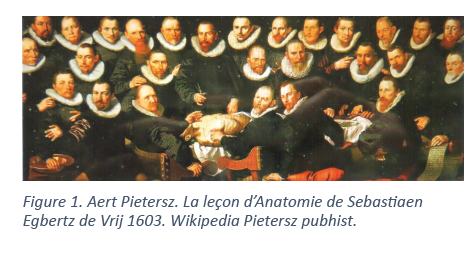

A. En 1601, la guilde des chirurgiens4 d’Amsterdam passe commande au peintre Aert Pietersz (1550-1612) d’un tableau sur lequel figurent les membres de la guilde et le professeur attitré donnant la leçon d’anatomie5, Sebastiaen Egbertz de Vrij. Ce dernier, professeur d’anatomie à l’Atheneum, enseigna aussi la chirurgie et exerça de nombreuses fonctions dans la gestion de la ville dont il fut bourgmestre de 1605 à 1608.

Pietersz choisit le portrait de groupe, genre assez répandu à l’époque pour les diverses corporations. 28 personnes y sont représentées avec le professeur au milieu d’elles.

Voici ce qu’écrit Ledouble au recto du feuillet 82 : « Le professeur est debout derrière un cadavre placé sur une table et qui offre déjà ce raccourci dont Rembrandt a poussé si loin l’audace, tenant dans la main droite une paire de ciseaux entre ouverts6 et la gauche abaissée et légèrement appuyée. Sur le cadavre, il donne à son auditoire composé de 27 de ses étudiants confrères une leçon de dissection. »

Il continue au verso du feuillet 82 : « Dans la plupart des leçons d’anatomie, les regards des auditeurs ne sont pas comme le voudrait la logique, dirigés sur le professeur ou la pièce anatomique mais du côté qui permet aux spectateurs de mieux voir les visages du médecin 4 et des auditeurs. La leçon d’anatomie n’a donc été imaginée que pour servir de cadre au portrait du maître et à celui de chacun des auditeurs et dont le principal mérite est, on le sent vite, non seulement la ressemblance physique, mais encore la ressemblance (phrase inachevée) ».

L’ensemble du tableau donne l’impression d’une foule compacte de personnages tassés les uns contre les autres. Ils sont disposés en 3 rangs. Au premier, 6 personnes assises dont les deux centrales sont de ¾ ; entre elles le cadavre dont on ne voit que tête et thorax non ouverts. Au second rang, 8 vues de face ; le dernier à droite tient en main un parchemin écrit7. Au troisième, 14 chirurgiens debout. Egbertsz est au milieu occupant les rangs 3 et 2.

Ils sont uniformément vêtus d’un justaucorps noir, avec une fraise godronnée autour du cou. Chaque visage est différent des autres. Les formes des barbes sont diverses et la variété des teintes suggère l’âge. Egbertsz a le poil roux, ce qui est confirmé par son portrait dû au peintre De Keyser en 1612. Il s’agit donc bien d’un portrait de groupe par juxtaposition de portraits individuels. Quant au lieu de la leçon, un théâtre anatomique ne fut édifié à Amsterdam qu’en 16198.

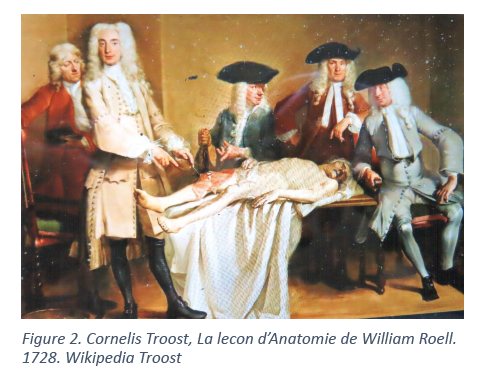

B. Ledouble aborde une composition commandée au peintre Cornelis Troost (1696-1760) en 1728 par la guilde des chirurgiens d’Amsterdam. On y voit William Roell (1700-1775) qui vient d’accéder au poste d’assistant du proélecteur Frédéric Ruysch auquel il succèdera en 1731. En l’occurrence, la leçon choisie était l’arthrologie. 40 ans se sont écoulés depuis le dernier tableau du genre : la leçon de Ruysch par Jan van Neck en 1683. Voici ce qu’en dit Ledouble au feuillet 182 :

« Cornelius Troost a peint en 1725 une leçon d’arthrologie du professeur Roell, qui au XVIIIe a contribué à transformer l’enseignement de la chirurgie et sa pratique et n’a laissé aucun ouvrage qui mérite d’être cité. Il tient les ligaments de l’articulation antérieure du genou du membre inférieur droit couché sur un drap blanc, étendu sur une table. L’articulation a été mise à jour par une incision cruciale9 comprenant toute l’épaisseur de la peau et dont la branche verticale commence près de l’arcade cruciale se termine par le 1/3 supérieur de la jambe et la branche transversale s’étend de la face interne à la face externe du genou. Les 2 lambeaux internes résultant de cette incision, rabattus sur la face interne du membre pelvien droit écarté du membre pelvien gauche sont bien visibles. A droite, l’opérateur debout, la tête découverte, tient dans chaque main l’extrémité d’une érigne en forme de chaîne10 passée en dessous du tendon rotulien auquel adhère encore la rotule et le ligament adipeux. Les ligaments latéraux, l’externe en forme de cordon, l’interne en forme de ruban, sont tenus et les condyles du fémur revêtus chacun de son cartilage saillant en avant, le plateau tibial ayant été repoussé comme il advient dans la luxation incomplète de cet os en arrière. Il cache en partie un domestique également debout et qui porte une boîte qui renferme les instruments de dissection. Tous les personnages dont un appuye la main droite sur une longue canne11 indique aux autres de l’index étendu de la main droite12, l’articulation de genou en avant. Ils ne sont pas revêtus de couleur sombre comme ceux figurant dans les tableaux dont j’ai fait mention jusqu’ici. Accoutrés à la façon des petits maîtres du XVIIIe13, c’est-à-dire en habit de gala de couleur vive et le tricorne posé sur une perruque poudrée et (illisible) une longue canne à la main, ils ressemblent plus à des gentilhommes de ruelle qu’à des anatomistes. L’exécution de ce tableau est médiocre et l’impression qu’il provoque assez froide ».

Voilà, tout est dit cette fois tant la région explorée que le portrait du groupe. Laissons à Ledouble son commentaire péjorant et mettons dans la balance celui de Bouchet14 : « une des plus belles de la série de la guilde d’Amsterdam ».

Les personnages sont identifiés : celui de droite est Bernardus Van Vyve qui exerçait la chirurgie dans le cabinet de la veuve d’un collègue décédé. Etaient-ils des gouverneurs de la guilde ou de simples chirurgiens membres ?

C. Alors que dans la leçon de Pietersz le groupe est peint pour que chacun y soit reconnu, la même intention se retrouve 120 ans plus tard, mais la leçon y est mise en évidence. Un même souci de soi mais une autre manière de se vêtir et sans doute un même protocole de dissection. On ignore ce qu’eut été le texte du livre que Ledouble avait l’intention de publier à partir de ces feuillets. En tout état de cause, comme le dit Jaqueline Vons, Ledouble nous a donné l’occasion de parcourir un musée virtuel rassemblant des tableaux de portraits de groupe, sans doute destinés à orner la salle de réunion de la guilde. Comme l’exprime Ledouble, la leçon d’anatomie est un prétexte pour identifier le groupe mais on notera un soin particulier à détailler la région disséquée. Si un intérêt doit retenir notre attention, c’est au niveau des visages qu’il se trouve. De l’appel au spectateur, à l’étonnement face à la chair découverte, toutes les expressions se succèdent. Le passage de vêtements noirs à ceux plus clairs ne modifient pas le souci d’être reconnu. Nous sommes à la grande époque de la peinture hollandaise15.

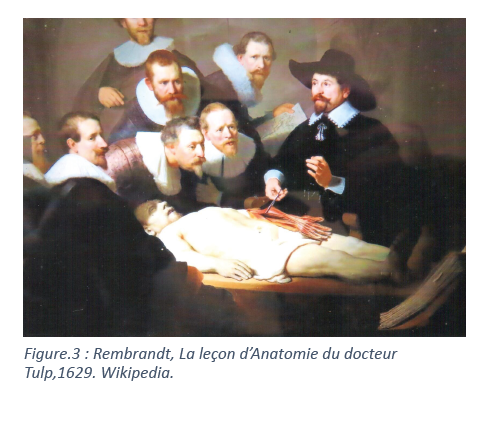

Nous nous retirons sur la pointe des pieds avec le regard seulement braqué car ébloui, sur le maître de cette série : Rembrandt et sa leçon du docteur Tulp (1629).